摘要

もも本研究從認知的觀點和語境的角度,採歷程分析的方法,探討國小兒童

進入學校後學習句子時,所需經過的一些轉換過程,以及這些轉換過程在學

習層次上的關係。其目的在釐定層次間的劃分方式、不同層次中所應著重的

認知學習內容、以及層次間的發展順序,其結果如下:

もも從兒童習得和學得語言的語境關係,以及從兒童語言認知發展的觀點來

看,兒童在小學階段學習句子的歷程,可以劃分成三個主要的層面:第一個

層面是由口語的「專家」發展到到書面語的「專家」;第二個層面是精進語

義上的清晰度、連貫性及語用的得體性;第三個層面是提昇語句的修辭效果

和個人使用語言的風格。這三個層面具有順序性,第一個層面是攀升第二個

層面的踏腳石,第二個層面是攀升第三個層面的踏腳石。層次的階段性雖具

有先後的連接性,但層次與層次間並無時區分隔性,換句話說,層次間的階

段性並不是用年段來標定的,而是從學習者學習的成熟度來劃分。

もも國小兒童學習句子時,會面臨個體的認知發展,認知上與符號學上的語

義、語用、語法三個層面,以及語境上的語言知識、語言技能、相關背景知

識,和課堂所要求的作業活動等問題。上述劃分的層次及層次內容,就是希

望能從這些複雜的關係中,以認知和語境觀點,找出一個可供教學者、教材

設計者,進行句子教學及教學設計時的參考方案。

研究動機與目的

もも「我的書包裡,有書有筆,還有一頂黃帽子。」這是一個句子,大家都

沒什麼爭議。有人說,這可以做「照樣造句」,練習……有……有……還有

……的用法。有人問:「練習這個句子,對兒童有什麼幫助?」有人說,這

可以做「替換語詞」,熟悉句子的結構。有人問:「熟悉這個結構,可以幫

助兒童學到什麼?」有人說,這可以做「……有……有……還有……」的句

型練習。有人問:「這算是哪一種句型?」有人回答:「屬於哪一種句型很

難歸類,把它換做句式練習好了。」有人問:「句型和句式,在教學上怎麼

區分?」有人問:「句型和句式,在教學上做區分有什麼意義?」上述的問

題和發生的情景,在教材編寫的討論會上,或在教學研討會上,常是重複不

斷的出現。這個問題引起爭議的地方,不僅是定義和區辨的問題,還在教學

上的意義問題。筆者多次參與了這種的討論會,綜合現場發言者的立場,本

研究認為,爭議的不止,起源於討論者的出發點,多數是基於語法學的角度

。如果單純從語法學的角度,是引發爭議的根源,那麼是否顯示句子的教學

,需要用其他的角度來闡釋,才能獲得一個比較中肯的看法和做法?

もも在未論及其他角度時,我們仍須回顧語法學上對於句子、句型、句式的

說法和看法。依據各家語法學研究者的論述和報告,可以看出對於句子、句

型、句式的定義和界說,並未有一致的看法。譬如:「句子是表達完整意思

的,語言運用的單位(張志公, 1953)。」「兩個以上的詞組合起來,……能

夠表示思想中一個完整意思的,叫做句子(黎錦熙, 1955)。」「句子是語言

的實際使用單位,一個句子的末尾有一定的語調標誌,在書面上有句號、問

號或歎號(呂叔湘, 1980)。」「句型又叫句式,指的是句子的格局(黃柏榮

、廖序東, 1991)。」「句型就是句子的具體類別模式(陳海洋, 1991)。」

「句型是由若干數的句例,也可能無窮數的句例抽象概括成的模式(史有為,

1987)。」句子、句型、句式的定義和界說除了紛雜不一外,還和詞彙的定

義和界說一樣,都面臨了同樣的困擾,那就是定義和界說可以條列縷析,可

是操作起來卻很困難。譬如:如何切分?何謂完整的意義單位?概括的範圍

和限制是什麼?在語法上是這麼說,在教學上要怎麼說?這些問題在不同的

系統中不僅有不同的說法,而且在不同的操作方式下也有不同的結果。因此

,語法學上對於句子的觀點、定義和界說,只能當做教學者的知識背景來看

待,而不能當做是教學的對象知識。

もも上面所提出的兩段內容,牽涉到句子的語法層面和句子的教學層面,這

兩者間的關係,對一個語法學的研究者而言,他只關心前者,至於後者,他

是可以不去理睬的。然而對教學者或教材編寫者而言,他使用的是語法上的

語彙(term),他不但不能不去理會前者,更需去調和兩者的關係。現在的問

題是教學者和教材編寫者,要如何來對待這樣的問題。基於此,有學者提出

了所謂的「教學語法」這樣的名稱和概念(田小琳 ,1990)。至於提出了「教

學語法」這樣的概念,是否解決了教學的問題?這個問題基本上可以從「教

學語法」的架構來檢查。審視「教學語法」這個概念和架構,本研究認為它

仍是從語法的角度出發,畢竟語法的角度是把語言當作研究的對象,而教學

卻是把語言當作學習的對象。再則,兒童在學習句子時,並不單純的只是語

法的問題,還涉及到語義、語用的層面,換言之,句子的教學層面必須考慮

語用、語義、語法三個向度。因此「教學語法」的提出,並不能解決句子教

學的問題,因為在這種概念下,句子教學的層面仍受限於語法的層次。故,

如何將語用、語義的層面考慮到教學內,是設計句子教學必要的思考的問題

。

もも思考句子教學的層次問題,可以先從實際的教學情境中來觀察。在兒童

學習的情境中,筆者發現,當教學者佈題讓兒童做句子的練習時,在一般情

形下,是從寫作表達練習的向度來思考和設計,把句子的練習,當做是寫作

練習的前階活動,較少從閱讀理解的角度去思考句子練習的問題。在這種情

形下,兒童的作業活動和作業表現,出現了一些值得商榷的問題,譬如:給

定一個詞,要兒童造句這樣的活動,當兒童依指示的詞造出一個句子以後,

如果寫出來的句子是正確的,我們可以說促進了兒童什麼樣的語文能力?如

果句子是錯誤的,在幫助孩子釐清或訂正以後,孩子是否就不會寫出類似錯

誤的句子?依據心理語言學的研究顯示,只要從事於對學習和記憶的實驗研

究,就會遇到這個問題,那就是能複述某個句子的人,未必已理解該句子,

另一方面,能從記憶中複述曾聽過或看到過的句子的人,大多數可能已經理

解了這個句子(Engelkamp,1997)。從這樣的情形來看,兒童在許多句子練習

的活動,其實只是搬出他腦海裡已理解的東西,既然只是搬出其已理解的,

那何來學習之有?因此,在小學階段的語文課程裡,對於句子的教學主張和

看法,必須從學習者的認知角度,重新審視其意義性。

もも從學習者的認知角度,來審視句子的教與學的意義時,可以從兒童習得

(acquire) 和學得(learning)語言的歷程和情境來討論,例如:學習者已有

的相關知識、學習狀態中的有關情境、認知歷程中的理解過程和運作方式、

學習後的記憶儲存等等因素。在習得和學得的歷程中,自動化的歷程是最為

人所疏忽的。人生活在空氣中,不自覺空氣的存在,魚生活在水中,不自覺

水的存在。當一件事或一種行為,變成一種自動化的歷程時,行為者往往會

降低其注意力,不自覺的進入潛意義的狀態中,人們在使用語言時所反應的

特色,可以說就是一個典型的例子。人們按照語言的結構規律來表達和理解

,但一般情形下都不知道這種結構規律的存在,然而不知道這個結構規律,

並不會妨礙人們使用語言。從語言使用的現場上,我們觀察到語言的使用者

,可以說出很多他從來沒有說過的句子,也可以聽懂他從來沒有聽過的句子

。這種習得語言的現象,依據喬姆斯基(Chomsky,1957)的看法,認為是人類

天生的語言能力(linguistic competence)。從認知學習的觀點來看,兒童

的語法知識,主要是在早期成長的環境中,透過與成人對談、對話的溝通過

程中習得而成,換言之,語法知識是兒童在進入學校前,早就習得的能力,

而非在學校教育中學得的能力。兒童習得句子的結構規則,既然不是在於小

學語文教學的課堂之中,那麼句子的教學重點,應著重在認知上的什麼層次

?

もも從認知的角度來思考孩子的句子學習問題,除了上述簡略的從心理語言

發展的角度來看外,還必須從兒童學習語言、使用語言時的語境(context)

問題來考量。廣義的語境包含社會文化語境、對話情境、上下文語境和句內

語境,這些語境對孩子學習句子具有極大的關係。例如:孩子在未學得書寫

能力前,是使用口語的方式,口語的對談語境是溝通雙方直接接觸的,表達

的意思可經由多種的方式來達成,萬一語言表達上有困難,可以藉助其他肢

體媒介、表情、語氣輕重來補足。這些口語上的句子形式,時常會出現省略

、隱含的現象,然而同樣的意思表達換成書面的形式時,許多在口頭語境中

未出現的描述句子,在書面語言上就必須出現。這兩種語境上的差別,對剛

入學的孩子來說,是一個極大的轉換過程,可是在成規(傳統)的教學中,並

未見到對這樣問題相應的處理方式。其他的語境問題,與孩子學習句子的關

係,如深入的探討,我們亦能發現若干問題存在。譬如造句的練習,一般都

處在單句的語境中,並未納入上下文相關的語境。因此,如何構設句子的學

習,處於最佳的語境狀態,乃是句子教學時必須認真思考的問題。

もも綜合而言,兒童學習語言、使用語言,並非在獨立封閉的情況下發生,

他必需牽涉到詞彙、句子、語境,必與語言系統中的邏輯事理、社會文化、

個人既有的相關背景知識有關。因此,探討句子的教與學,亦不能獨立於其

外。排除其他因素來探討句子和句子的教學,是因為其他相關因素不明時,

不得已的策略。倘若已知悉這些因素的影響,那麼我們就要努力的去建立一

種有效的策略,來幫助孩子學習,而不是排除那些影響的因素。基於此,本

研究從認知的觀點,採歷程分析的方法,探討兒童學習句子和句子教學時所

應注意到的層次問題,其項目如下:一、句子教學的層面,所應包含的語用

、語義、語法三個向度的內容。二、不同語境與兒童學習句子的關係。三、

釐定兒童學習句子時,所應著重的認知層次,以及這些層次的劃分方式。

文獻探討

一、句子和句型

もも論及句子,一般都會先想到句型,同樣的,談到句子的教學,一般也都

會先想到句型的教學。傳統上,對於句子的分類方式,主要是從語法學的角

度出發,基本上把句子劃歸為兩類:一類是按句子的功能來分類,一類是按

句子的結構來分類。按功能分類的陳述句、疑問句、祈使句和感嘆句,一般

都無什麼爭議,但是對於句子結構的劃分方式,就有許多的學者提出了他們

的看法(人民教育出版社中學語文室,1990;王力,1985; 汪昌松等,1990;胡

樹裕, 1984; 馬建忠,1983; 高明凱,1986; 莊文中等,1990;范曉,1996)。

綜合而言,這些劃分方式可以區分成單句和複句兩大類,其中單句又分成主

謂句、非主謂句和省略句,主謂句又分成主謂謂語句、雙賓語句、兼語句、

存現句、把字句、連動句、被字句,非主謂句又分成名詞性、動詞性、形容

詞性、嘆詞性。至於複句方面又區分成聯合複句和偏正複句兩大類,其中聯

合複句又分成並列複句、連貫複句、遞進複句、選擇複句,偏正複句又分成

轉折複句、假設複句、條件複句、因果複句、目的複句、讓步轉折複句。

依語法的觀點,從句子教學的觀點出發,整理句子類型的主要有:王玉

川、張席珍、祈致賢等研究者。其中王玉川(1977)從核心句和變換句的觀點

,整理出三百零二個句型,其中核心句型有九類共十八句,變換句也有二十

一類共二百八十四個句型,核心句子大都是簡單句,變換句子是複雜句。核

心句的九類句型分別是:內動、外動、是、描述、轉軸、雙賓、有、在、賓

補,變換句的二十一類句型是:否定、命令、禁止、問話、感嘆、省略、顛

倒、連貫、合併、重疊、修飾、描述、比較、被動、加重、判斷、可能性補

語、是否對照、名詞化、副詞化、選擇型、不容易歸類等。張席珍(1991)在

<國小國語句型教學探討>一文中,綜述整理了早期一些的研究,提到祈致

賢先生的句型分類與例句,都是依據黎錦熙的文法系統。王玉川先生的句型

分類,是根據外國語言教學專家對語文教學句型的看法,和根據趙元任先生

的中國話的文法而來。鍾露昇和他自己譯文的句型,更是從外國人 (特別是

美國人) 學習中國語文在語法上的基本瞭解,與所需要學習的句子模式。最

後他認為句型教學、句型練習也就是句法教學、句法練習,都是屬於語法教

學與語法練習範圍之內的事情。

もも大陸地區的<漢語水平等及標準和等級大綱[試行]語法大綱甲級語法項

目簡介>(引自呂文華,1994)中,對於句子分類有五種方式,分別是:按結

構分類、按謂語性質分類、按用途分類、幾種特殊句型分類、按複句分類等

。其中按結構分類有:單句、複句,單句又分主謂句 (主語或謂語在一定的

語言環境中可以不出現) 、非主謂句、無主句、獨詞句等,複句又分不帶關

聯詞的複句、帶關聯詞的複句兩種。按謂語性質分類的有:動詞謂語句、形

容詞謂語句、謂語中不用「是」句、名詞謂語句、主謂謂語句等。按用途分

類的有:陳述句、疑問句、祈使句、感嘆句等。按幾種特殊句型分類的有:

「是」字句表示等同、說明、存在,「有」字句表示領有、存在、評價、發

生、出現,「把」字句,及有標誌的與意義上的被動句,表示動作的連續、

表示動作的目的方式等、前一個動詞為「有」或「沒有」的連動句,表使令

意義的、表愛憎等意義的、前一個動詞為「有」或「沒有」的兼語句,「是

……的」的存現句。按複句分類的有:並列複句、承接複句、遞進複句、因

果複句、選擇複句、轉折複句、假設複句等。

もも從語法的觀點,以實際教材出發,進行整理分類的有趙淑華、劉社會、

胡翔三人(1995),他們依據北京語言學院現代漢語精讀教材主課文,約三十

四萬字的語料,進行了句型統計分析。其中按結構分類的結果,包括:動詞

謂語句、形容詞謂語句、名詞謂語句、代詞做謂語句、象聲詞做謂語句、四

字格做謂語句、主謂謂語句、「是」字句、「是……的」字句一、「是……

的」字句二、類「是」字句、「有」字句、存現句、「把」字句、「被」字

句、「比」字句、連動句、兼語句、緊縮句、獨詞句、無主句、複句、不完

全句。按功能分類的有:陳述句、疑問句、反問句、祈使句、感嘆句、否定

句等。趙氏等三人特別說明這些句子的類別,主要是從教學實用的角度出發

而考慮的分類,並不完全等於他們的句型系統。

もも基於各種有關句型的研究,都集中在語法學的觀點上,范曉(1996)則從

語義、語用、語法三個角度,區分了句子的類型,包括句模、句類、句式和

句型四種類別。其中所謂的句模就是句子的語義結構模式,句類就是句子的

表達功能或語用價值的類別,句型就是句子的句法結構模式,句式就是按照

句子的句法結構方式進行分類分出來的句子類型。就語法的角度,句子可以

分為主謂句、非主謂句,就語用的角度,可以分為主題句、無主題句,但兩

者並不一定對稱。其中主題句,如果依據述題對主題述說的情況進行分類,

還可分成四小類:1)敘述句(也稱敘事句):述題敘述主題所反映的事物的運

動或變化過程,如:大家都笑了。敘述句又可再分成主動句和被動句。2)描

記句(也稱描寫句):述題描寫或記述主題所反映的事物的性質或呈現的情景

,如:大門緊緊的關著。亦可再分成性質句、狀態句、存在句。3)判釋句(

也稱詮釋句 ):述題判斷或解釋主題和述題所反映的兩事物之間的某種關係

,如:我有一雙新皮鞋。同樣亦可再分成判斷句、比較句、領有句。4)評議

句:述題對主題所反映的事物或句子所反映的事物做主觀的評議,如:小英

可能是一位推銷員。就語義的角度,句子是反應語義結構的模式,而語義結

構模式也可分成聯合模、遞合模、接合模等三類。其中如:「他機智又勇敢

。」由他機智和他勇敢並列聯合在一起,是屬聯合模。「我推門進去。」由

我推門和我進去,透過動作行為的順序銜接遞合,主事同一人,是屬遞合模

。「我請他進來。」由我請他和他進來,透過他相兼而接合在一起,是屬接

合模。其他如從中國人的句子觀、思維方式和心理特點及其對漢語句法的影

響,剖析漢語的句子有楊啟光(1994)。從語用的觀點,以語段分析的角度,

提出「主題在漢語中的功能」的概念,進行句子分析的有曹逢甫(1995)。

もも綜合上述的研究,以及目前教學的現況,一般教材編寫者及教學者,在

考慮句型的時候,都從語法的角度來思考。語法上所建立的句型觀,事實上

是從語言研究的觀點所建立的體系,這種體系是從大量的語料中,歸納整理

得來的。然而,就使用語言者的角度而言,語法早已存在在使用者的腦海裡

,一個使用該國國語者,很少會發生語法錯誤的現象,因此,從語法研究的

角度來進行思考句型的教學,是不夠周延的。換言之,把語言研究的東西,

當成是教材來教學,是需要考慮學習者所處的學習階段性,不能一視同仁的

來處理,從語法研究的角度,與從學習的角度來看,兩者是有區別的。范曉

對句子的分法,引入了語義、語用、語法三個角度,可說是跳出了單一角度

的做法。再則,句型是從語法的角度所探討的結果,它抽離了語境、語義的

東西,如果句法是學習的對象,是教學的內容,採取這種角度在教學上是無

須辯論的。可是對兒童而言,顯然不是這麼一回事,他可以不懂句法,仍然

可以表現出正確的句子,也能夠使用正確的句子。因此,單從句型的角度來

思考句子的教與學,顯然是不夠的,必須考慮諸如語境、認知發展、思維發

展、修辭美言等相關因素。

二、句子在口語和書面語中的異同

綜觀古今中外的兒童,排除生理機能障礙的孩子,幾乎所有的兒童在進

入學校時,皆已能熟練的使用口頭語言來交談、溝通、指令人操作、詢問或

回答事項,差別只在口頭語言的系統和書面語言的系統是否一致而已。在我

們這個地區,由於國語運動的推行,以及媒體傳播的普遍,許多家庭在家裡

與孩子溝通亦是使用國語,因此,幾乎鮮少有上學時仍不會國語的兒童。然

而,當兒童進入學校後,他面臨了口語熟練的「專家」,變成書面語陌生的

「生手」的窘境。兒童在學習過程中,是否知覺到兩種不同形式的言語,以

及其間轉換過程中的一些差別,這對孩子學習的興趣與學習的效果,是有重

要的影響性。因此,區別這兩種言語形式的異同,是考慮句子教學中,一個

重要的起始點。

もも口語與書面語從符號的本質來看,基本上是沒有分別的,都是人們為了

表達與理解的需要,而形成的兩種不同形式符號,若有差別也只是物理形式

上的不同,一個通過視覺形式,一個通過聽覺形式。然而語言是人們使用的

工具,因此,口語與書面語的差別從本質上來討論,其意義對於教、學而言

並不大,必須納入使用者、社會文化、對話情境、上下文語境和句內語境來

考量。李如龍(1994)從口語溝通的觀點,認為口語有下列五點特點:1)口語

活動中,需要調動的器官如口、耳、身體的活動,遠比書面與來得多。2)口

語活動中的聽、說必須同時進行反應的速度也要快快,不像書面語可以讀完

慢慢想,反覆想。3)口語的過程充滿著複雜的變化,相對的,書面語就比較

有迴旋的餘地。4)口語的表現力強,可以藉助表情、身勢等輔助工具,使得

表達更生動,但卻不如書面語可以反覆推敲、廣事搜尋修辭手段,因此口語

也就不容易精當。5)口語活動是無時不有、無處不在的,因此具有廣泛性的

一面,可是口語的空間性和時間性又遠不如書面語,因此,也有侷限性的一

面。

もも彭聃齡(1994)在一九九四年語言學習理論研究座談會的發言中,也針對

口語、書面語的區別,提出了九點看法分別是:1)口語使用在社交 (social

interaction)場合中較多,書面語則以個體活動(individual

activity)居

多。2)口語的理解依賴於短暫的聽覺,書面語的理解則依賴於視覺。3)口語

的材料是連續的,書面語的材料則是離散的。4)口語的表達可以藉助於語調

手勢姿態表情來協助,書面語的表達則只能純粹藉助於圖文。5)口語轉瞬即

逝,對記憶的要求較高,書面語可以允許反覆來回。6)口語的場合情景較充

足,訊息背景也較確定,書面語則缺少語境的幫助。7)口語的內容可以由參

與者共同調節,書面語則單方面接受文字所提供的訊息。8)口語只需掌握語

音系統所構成的代碼系統,書面語則需將書寫系統轉換成語音系統,並建立

兩者間的對應關係。9)口語是在一般生活中習得,而書面語必須從學校來學

習。從彭氏所列出的比較結果,口語和書面語的差別,大致可歸為:語言形

式、表達媒介、認知、情境、學習場所等五項。

もも句子的理解與表達,是發生在上述的兩種語境之中,因此,上述兩種語

境上的差別性,相同的,也會制約到句子的理解和表達。口語的句子,在使

用上有些情形和書面語會有很大的差別,譬如有些重複的現象,在書面語中

是一種冗餘現象,但在口語中卻可以增加表達的力度。相對的,有些省略部

份,在書面語中必須補足,表達才能完整,可是在口語上,由於有上下文的

襯托,若不省略反而會使的話語顯得累贅。對於口語具有的這些特性,呂文

華(1994)認為口語在句法上有其自身的特點,歸納起來主要有以下幾點:省

略、隱含、脫落、重複、追補 (結構中間有停頓) 、主謂關係鬆散、擬聲詞

做謂語等。王芳智(1990)則認為漢語口語中的句子有下列四種特點:句子比

較短、省略多、倒裝句多停頓也多、語調富有彈性等。

もも從上述的討論,可以得知口語中句子的這些特性,在轉換成書面語的句

子時,不能只是一對一碼對碼的轉換,必須將某些語句、情境的省略、隱含

、脫落、重複、追補、倒裝、停頓現象,做進一步修飾、補充、剔除、轉換

的手續,才能完整的將意義、訊息傳遞出來。兒童在學習或使用書面語時,

若不能覺知(awareness) 到這些差別,並加以做若干轉換的話,表現出來的

語句,就會讓人感到有意義的斷落、脫節、不連貫、不清晰的現象。這也是

為什麼我們常看到兒童可以用流暢的語言來交談,可是表現在書面語言上,

卻含混不清的一個重要因素。基於這個現象,在考慮句子的教與學時,就必

須重視兒童由口語熟練的「專家」,邁入書面語變成陌生的「生手」時,其

間轉換過程中的一些重要機制。瞭解這些機制,方能妥善來設計教學活動,

幫助孩子學習句子。

三、句子的意義和意義的表徵

もも語言是我們用來表達或理解思想、情感的工具,我們的思想、情感是基

於我們與世界互動的結果。至於我們和世界互動所產生的經驗,必須轉化成

符號的形式才能傳達出來。語言的功能,就是把這些經驗中的具體東西,化

成抽象的符號,以供我們表示概念及傳遞訊息。從這角度來看,訊息所攜帶

的意義,就是我們經驗的抽象。然而意義是看不見的,必須要通過描寫才能

呈現出來,至於通過什麼樣的形式、透過怎麼樣的描寫,才能呈現意義呢?

麥基(1990)即認為「意義」是在頭腦中形成的印象之間的各種關係,這種關

係可以是一個自然事物(雲)和另一個事物(雨)的關係,一種物理學所研究的

關係。也可以是一種圖形(畫)和概念間的關係,一種藝術修養的關係。也可

以是一系列語音(詞)和概念的關係,這就是語言中的關係。

もも語言是人類思維運作的工具,因此,語言表示的事件、概念關係,就是

思維運作所欲陳述或呈現的關係,換言之,語言的關係表徵和思維的關係表

徵是對映的。從這樣的觀點來看,篇章由句子所組成,呈現出句子間的關係

,也就是所謂的句間關係。句子由詞、短語所組成,呈現出的是詞、短語間

的關係,也就是所謂句內關係。句間關係對映於思維的大組塊(chunk),

句

內關係對映於思維的小組塊,而組塊就是語義網絡(semetic network)的表

徵方式之一,或一組關係的通稱。故,討論語言中的關係,實質上,也是討

論思維處理事件、概念的關係。語言中的關係若從句內結構來說,就是討論

詞、短語組合的關係。基於這樣的分析,句子由詞、短語所組合而成,而詞

和短語所代表的即是一個事件或概念,詞序的相關位置即是說明事件的關係

、概念的關係或事件與概念間的關係。換言之,句子的結構形式,就是呈現

事件的關係,句內詞、短語的不同組合方式,就是在闡釋不同類型的意義。

句內詞、短語的組合方式,從語法的探討上,就是句子的結構規律。田

小琳(1990,p87)從應用的角度,談到語言成分之間的搭配、語言形式的擴展

和變換時,認為都要以熟練掌握語言單位的組合方式、組合手段、組合關係

為基礎。同時也談到五種直接組合的方式:聯合、修飾、陳述、支配、補充

,以及八種關聯組合的方式:並列、承接、遞進、選擇、轉折、因果、假設

、條件,田氏這些觀點是從語法學的角度來談論語言單位的組合情形。從詞

與詞或詞與短語間的結構關係來看,田小琳則認為關聯詞語就是表示組合的

邏輯關係的標誌,關聯詞語所表示的組合關係,有因果關係和非因果關係。

非因果關係有並列、承接、轉折、選擇等類別,因果關係有因果、假設、條

件等類別。同樣從詞與詞或詞與短語間的結構關係,胡壯麟(1994,p119)

從

語篇的觀點,將詞的結構關係區分成:相反關係(oppositeness)、互補關係

(complementarity)、關係對立(relation oppositeness)、分類關係。其中

分類關係又分成下義關係(hyponymy)、局部整體關係(part-whole

relation

)、集合關係(collectivity)、一致性關係(consis

tency)等。

もも句子的結構形式,雖然是語法學對於句子分類的方式,但是本研究認為

,可以把語法上對於句子結構的描述,轉換成意義表徵的形式--關係的描述

。因此,這些句子的結構形式,即可納入關係結構形式的討論範圍之內。把

句子的結構形式,轉換成關係的結構形式,就必須用關係的類型來說明。魯

川(1995)從語義網絡的觀點,將關係區分成對稱關係(symmetric

relation)

和非對稱關係(asymmetric relation)兩大類,其中對稱關係又區分成並列

關係、選擇關係、同指關係三種,非對稱關係則區分成接合關係、配合關係

、加合關係三種。他認為對稱關係是指雙方語義角色相同的語義關係,存在

於概念之間和事件之間。非對稱關係是指雙方語義角色不同的語義關係,接

合關係是事件之間關係,配合、加合關係是概念之間的關係。在接合關係中

,他還區分了十四種事件角色,分別是:先行、後繼、遞進、轉折、讓步、

原因、結果、推斷、條件、假設、手段、目的、捨棄、選取等,這些事件角

色可以兩兩組合成模式,譬如先行和後繼可以組成一個模式,這個模式對應

的句子,如「打球前首先要做暖身操,然後才能做激烈的運動。」在配合關

係中,區分成中樞概念和外圍概念,中樞概念的概念角色有十六種,分別歸

屬在存在、變化、活動、係屬等四種類別中。外圍概念的概念角色有三十二

種,分別在主體、客體、鄰體、係屬、因果、狀態、時間、空間等八種類別

中。中樞概念和外圍概念的配合關係也分別對應一些句子,例如「哥哥在寫

字」「弟弟有一個皮球」「旗竿高五公尺」等等。

もも基於意義的角度,這些組合方式所欲呈現的,可說就是闡述不同的意義

。以這樣的分析角度,在研究上就可以把語法上對於句子結構的描述,轉換

成意義表徵的形式--關係的描述。透過這樣的方法去分析句子,就可以幫助

兒童在學習句子時,不陷入在語法的層面上,而在精進語義的表達上。

四、修辭與風格

もも自有人類運用語言文字做為表達以來,修辭就伴隨出現在各種的表達場

合上,不管是文藝性的表達,甚至是議論、說明、描寫,也都會運用修辭的

手段,使得表達出來的意思、情感、概念或論點,達到預期完美的目的。希

臘哲人亞里斯多德(1991)就認為,修辭學是:通過任何範疇的意念,考察一

切勸說的手段的技能。陳望道(1998)認為修辭原是傳達情意的手段,主要的

為意與情,修辭不過是調整語詞使達意傳情能夠適切的一種努力。黃宣範(

1992) 個人整理各家對修辭的看法,提出六項看法,分別是:1)修辭的內容

本質,乃是作者的意象。2)修辭的媒介符號,包括語詞和文辭。3)修辭的方

式,包括調整和設計。4)修辭的原則,要求精確和生動。5)修辭的目的,要

引起對方的共鳴。6)修辭學的性質,屬於藝術的一種。各家說法雖有不一,

但基本上對修辭活動的觀點是相當一致的,這些觀點不外乎是指人在語言運

用中,對各種語言表達效果、佈局方法效果、敘述方法效果和語體風格效果

的方法。

もも修辭的方法有很多種,譬如:比喻、比擬、移就、通感、誇張、借代、

跳脫、雙關、襯托、對偶、排比、層遞、設問、反復、頂真、回環等等。有

從四十幾種到一百多種,而且分類的方式也不一。有的從表意方法的調整和

優美形式的設計來分(黃宣範,1992)。有的從一種結構和多種結構來分(張煉

強,1995)。有的從形象、強調、貫通、含蓄、幽默、深化六類的表達功能來

分(李濟中、姚錫遠, 1997)。有的從辭格的標準、辭格之間的排他性、辭格

的整體性來分(駱小所, 1994)。各家分法雖有不一,不過這些類別都會有一

種稱呼,也就是一般所謂的「修辭格」。就兒童在句子的學習內容來看,辭

格所表示的是一類相近或相近的表達方式,兒童要學的是這些方式,而不是

這些辭格的知識。因此,我們僅是利用辭格來區分學習的範疇,以幫助學生

處理眾多句式間的關係,促進其運用句子、選擇句子的能力而已。

もも修辭利用的範圍包括語音、語詞、句子、篇章等,各個不同領域中的修

辭方式,也各有不同。在句子的修辭上,張煉強(1995)認為句式是句子的結

構形式,不少修辭格是以句子做為調整的對象。句式和修辭格具有某種相適

應性的,有的修辭格離開了特定的句式,就不能存在。他還認為,任何一種

句式,都可以被用做修辭的手段,從各式各樣的句式選用其中一種,是句式

運用的問題,從表達作用相近的兩種句式中選用一種,則是同義句式選用的

問題。修辭上常常用得著的句式運用有:被動句、倒裝句、省略句、長句、

變異句等的運用,如何善用、慎用各種句子,是修辭要解決的一個重點問題

。駱小所(1994)對於句式的選擇,則提出有:常式句與倒裝句、陳述句與反

問句、疑問句與祈使句、肯定句與否定句、主動句與被動句、長句與短句、

緊句與鬆句等運用方式。從這些觀點延伸出來,可以說句式有多種,不同的

句式具有不同的表達效果,一個意思雖然可以用不同的句子來表達,但由於

句子在特定的語境裡,就有不同的作用或功能。因此,我們在表達時,仍是

需要根據一定的語境,選擇出最能表達題旨的句子。

もも綜合而言,人們在言語活動時都會涉及各方面的領域,比如心理學、美

學、邏輯學、民俗學等。因此,在句子修辭方面的學習活動,不單只是涉及

句子本身的問題,更不是只有句子形式的問題,必須結合表情達意時的心理

活動、美感經驗、邏輯思維和民情風俗的狀態。透過這樣的覺知過程,也可

以幫助兒童瞭解到完成句子的步驟,直接說出、寫出心中的情感、意思只是

第一個步驟而已,其後仍須考慮如何使選擇適切句子,以配合內容和語境,

使得表達的效果達到最佳的狀態。

もも風格,是指人們在運用語言創作時,所呈現出來的風貌和格調。語言的

個人風格,也稱做作家的風格,是作家個人運用本族語言的各種特點的綜合

表現,如李白的詩雄厚、豪放、氣勢磅礡,王維的田園詩恬淡、細膩、幽靜

純樸(李濟中、姚錫遠, 1997)。個人風格的形成與其生活的環境、生活閱歷

、文化素養、喜好、情趣、個性、審美觀都有關。豪放型的風格在句式上,

就喜歡選擇語調高亢、語言剛健帶有雄壯的句子。樸實型的風格,就選擇樸

素無華、多白描、少修飾的句子。幽默型的風格,就會看到格調輕鬆、生動

有趣、嘻笑辱罵的句子。然而表現這些風格特性,卻是通過句子的修辭來完

成。個人風格的建立,從某個角度來看,其實就是個人的語感,因此,句子

學習的最高目標,除了達到流暢、清楚、連貫的程度外,建立個人的特有語

感--風格,應可說是語文學習終極的目標了。

研究方法

もも有關兒童句子學習的層次劃分和學習內容的劃分,必須考量兒童習得和

學得語言的歷程,這些歷程包括學習者語言認知中的語言知識、普通知識、

語境及言語策畫等要項。這其中有關產生言語過程的認知歷程,更是我們所

關心的。透過言語生成過程的分析,瞭解兒童口語生成中相關的因素,這樣

對於兒童句子學習的層次和學習內容的劃分,才能獲得成效。

もも說話,依出聲的與否,可以區分成有聲與無聲兩種,有聲與無聲的區分

,只是相對於聽者而言。對說話者本身來說,除了是否使用說話器官以外,

就大腦的認知運作來看,事實上是沒有區別的。又從孩子語言認知的發展來

看,兒童某些說話行動,有時並不是說給別人聽的,主要是他必須透過聽覺

器官,才能理解話語的意義。因此,討論閱讀中的句子學習或口語表達的句

子練習活動,從說話的角度出發是適當的。既是如此,分析口語生成的過程

,做為探討兒童句子學習的層次和學習內容的劃分,也是適當的。再則,句

子的生成也不是獨立自己進行的,它與上層的語段、篇章,以及下層的詞彙

,是相互關連的。因此,探討兒童句子學習的層次和學習內容的劃分,也不

能只從句子的生成階段獨立出來研究。

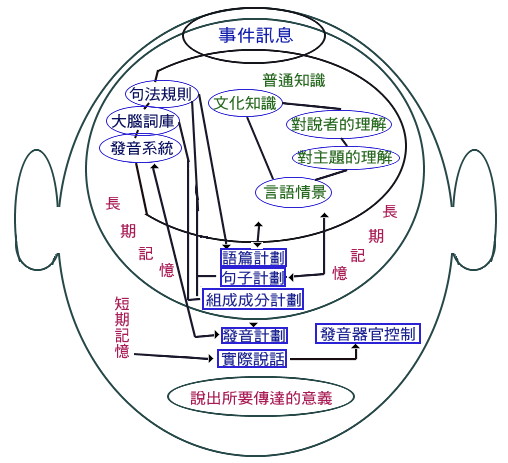

もも在說話的歷程中,說話者要達到說話的目的,首先就必須在頭腦裡決定

要講什麼,然後再實際的說出來。在日常生活中,我們可以一句接著一句連

續的講話,句與句之間也沒有很長的間隔,就說明大腦內的話語生成,是一

個計畫接著一個計畫,階段而來的,否則言語必然會出現斷斷續續的現象。

克拉克夫婦(Clark & Clark,1977)認為大腦內的言語生成計畫就是這樣的,

他們還把言語生成計畫分成五個階段:第一個階段是語篇計畫,說話的人要

確認他們正在參與何種類型的語篇,是兩個人的交談?還是講故事、發佈命

令、描寫一件事、描寫一個人、做報告、演說或者開玩笑?每一種類型的語

篇都有自己的結構特徵。而且同一類型的語篇在不同的情境中,還可能有不

同的結構,說話者必須知道自己準備參與的語篇活動,有什麼結構規則。第

二個階段是句子的計畫,說話者一旦確定了語篇的類型,就需要計畫如何表

達自己所要傳遞的意義的句子。比如句子的主語是誰或是什麼?所要說的話

,對於聽者而言有多少新的訊息,可以期望聽者已經知道了什麼?他們直接

還是間接表達自己的意圖?第三階段是組成成分的計畫,決定了句子之後,

說話者必須填充句子裡的每一個組成成分,各個詞彙或短語的詞序如何安排

,才能準確的表達自己的意思。第四個階段是發音計畫,當具體的詞彙填到

句中的組成成分裡時,這些詞就移轉到短期記憶儲存起來,在短期記憶中再

用一系列的語音符號表達出來,並標記語調和音調。最後一個階段就是實際

說話,大腦把訊息發至口部和喉部的發音肌肉,把短期記憶中表達出的音實

際發出來(見圖一)。

圖一 語言形成的示意圖

(改自 Clark and Clark,1997)

もも 從心理語言的觀點來看,言語的認知與記憶是有關的,記憶可區分成短

期記憶和長期記憶兩大部份。短期記憶的能力是有限的,它所能處理的訊息

量較小,所存的訊息停留的時間也較短。由於這種有限的能力,所以只能對

語言產生和理解過程中的某一階段有作用。在言語表達活動中,到最後階段

才涉及短期記憶。相反的,在理解過程中,短期記憶卻是首先處理文字和口

語的輸入,以便識別表層的命題意義。長期記憶則是人們一生經歷中,所獲

得的全部語言與非語言訊息的永久倉庫。再則,人們記憶中所掌握的一切語

言訊息,包括字詞彙、語音、句子、篇章,以及組成各個成分的結構訊息,

是視其對語言的熟悉程度來論。然而,要啟動這些語言訊息為其所用,卻必

須利用到非語言的訊息。這種知識包括了文化知識、有關特定的情境中的知

識及如何使用特定的語言知識、篇章主題有關的知識。如果不具備這些知識

,在表達或理解上都將遭到挫折。因此,只有通過長期記憶中的語言知識與

非語言知識的積極配合,人們才能有效的、得體的使用語言。除此外,恩格

爾坎普(1997)在他的研究中也顯示,當句子中描述的順序與被描述事件發生

的順序是一致時,句子的句型與儲存形式是一致的,訊息的提取就比較容易

,對句子的回憶也比較容易。這都說明了語言、認知、思維有著密切的關係

,因此,探討兒童句子學習的層次和學習內容的劃分,考慮語言的因素外,

還要考慮非語文的因素。

もも探討兒童句子學習的層次和學習內容的劃分,除分析句子生成的認知歷

程外,還可以考慮實際的表達現象,這個現象就是語誤。語誤是錯誤的輸出

,還是錯誤的配置,關係到大腦內部的生理層次問題,前者一般是腦傷的人

,後者一般是「生手」所出現的現象。兒童使用句子常發生的現象,依據黃

伯榮、廖序東(1991)的研究,包括一般句子的錯誤和複句的錯誤兩大類,其

中一般句子的錯誤又有:搭配錯誤、殘缺和多餘、語序不當、句式雜揉、歧

義等類型,而複句的錯誤則有:分句間在意義上缺乏密切的關係、結構混亂

、層次不清、關聯詞語應用錯誤、關聯詞語搭配不當、缺少必要的關聯詞語

、錯用關聯詞語、濫用關聯詞語、關聯詞語位置不當等。除此之外,李濟中

(1996)的報告中,亦提出一般人再單句中常見的病句,包括了成分殘缺、成

分贅餘、搭配錯誤、語序錯亂、夾纏不清、歧義、不合邏輯等。從這些報告

可以看出,病句的類型極微接近,這說明產生病句的原因,有其普遍的現象

。

もも分析兒童句子生成的歷程、認知與思維的關係,是研究方法的正向思考

,分析兒童使用句子錯誤的現象,是研究的負向思考。正向思考是從學生預

期達成的目標來考量教學策略的問題,是建設性的角度,負向思考是從學生

產生的錯誤來回顧教學策略的問題,是預防性的角度。這兩種方法,對於研

究兒童句子的學習都是有貢獻的。基於此,本研究就採用這兩種的方法,來

探討兒童句子學習的層次和學習內容的劃分的問題。

結果與討論

もも一、由口語的「專家」,發展到到書面語的「專家」的層面。

もも由口語的「專家」,過渡到書面語的「生手」,發展到到書面語的「專

家」,其間又可區分成四個轉換,分別是:符碼的轉換、對話形式的轉換、

訊息的填補和省略、訊息量及訊息焦點與背景的處理等。各個轉換的內容和

情形,分述如下:

(一)、符碼的轉換

もも1.注音符號的認念和書寫。

もも2.注音符號的拼寫和拼讀。

もも3.由口語音、義的結合,轉換到書面語形、音、義的結合。

もも4.字形的辨認和書寫的熟練。

もも5.口語的停頓和標點符號的對應。

もも在符碼的轉換中,主要是物理形式的轉換,由聽覺形式轉換成視覺形式

,操作的方式由口的操作,轉換到手和眼的操作。在這轉換中,從兒童語言

發展的情形可以知道,兒童在未進入小學前,已具有充份的口語能力,換言

之,在兒童的大腦中,已具有龐大的語音、語音與意義聯結的資料庫--語音

的心理辭典(lexicon) 。入學後的首要學習項目,就是在既有的語音心理辭

典上加入形碼,完成使用書面語時所要的心理辭典。在學習策略上,可以採

取大量閱讀的活動,從閱讀活動中將原有語音與意義的聯結關係,經語音與

文字間的配對關係,轉化為文字與意義的聯結關係,建立起通暢的第二型輸

入通道(文字--書面語言的通道)。在這過程中,注音符號的認念、書寫和拼

寫,是從分化的觀點來看待,也就是說,從既有的語音庫裡,拆解成單個音

符,然後再回到拼讀的整理活動。所以說,入學後的前期,可能可以先教拼

讀,等到孩子熟悉注音符號後,再進行個別注音符號的認讀、書寫和拼寫活

動。在大量閱讀的活動過程中,即可藉此幫助孩子建立句子的概念。

もも口語停頓的現象,轉換到書面語的情境時,需要藉助標點符號來標示。

依標點符號在文句中的位置,我們可以粗略的區分成三種:句尾、句內、特

殊的標記。其中句尾(句末)的標點符號有:句號、問號、驚嘆號三種。句中

(句內)的標點符號有:逗號、頓號、冒號、分號等四種。特殊標記(標號)的

標點符號有:引號、夾註號、破折號、刪節號、專名號、書名號等六種。在

初期轉換的過程中,可以先要兒童識別句尾(句末)的標點符號--句號、問號

、驚嘆號三種,句中(句內)的標點符號,暫時用逗號來代替即可。練習時,

可以把文章分成一句一行,讓孩子覺知一個完整意義--句子,以及句末的標

示符號。依此建立句子的概念後,再讓孩子去讀一個句子,看看讀完一個句

子,中間在哪些地方停頓,然後在停頓的地方加上逗號。

(二)、對話形式的轉換

もも1.語氣的轉換。

もも2.由對白轉換到獨白。

もも3.存在顯明的溝通對象,轉換到潛在的讀者。

もも在口語交談的情境中,涉及兩個主要的項目:一是語氣的轉換,另一是

接觸對象。語氣中的語調、語流速度,轉換到書面語以後便消失了,兒童必

須識別這些問題在書面語裡是否能夠復現?以及復現後的形式是如何?標點

符號所識別的語氣類型,是否也承載語速、聲調的訊息?這些轉換是教學句

子時,應注意的內容。又口語交談中,有實際的對象存在,轉換到書面語時

,用什麼方式表示這些對象的身份、地位、角色?如兒童學習書面的句子時

,必須將消失的對談者冠予稱謂,這種句子形式的轉換中,牽涉到代詞指稱

的使用,也牽涉到句子表達指涉的對象和內容。其他情形如登錄對話內容時

,從不同對話者的發言情景,到書面語時必須轉換成書寫者自己的獨白,書

寫者必須不斷置換發言者的地位,才能完成轉寫的程序。在這個時候,假想

對象的存在或潛在讀者的存在,是其在書寫過程中必要的知覺。在這些寫作

、書寫的過程中,存在著影響兒童學習句子的因素,在句子教學活動中,必

須納入來考量。

(三)、訊息的填補和省略

もも1.多樣媒介到單一媒介

もも2.主語、連接詞的省略和補充

もも3.疑問句與答句間的處理

もも在口語語境中,許多訊息可以不用語言來傳遞,表情、動作、姿態、手

勢等等都充當了媒介。然而在書面語裡,如果只登錄語言符號,那麼這些輔

助的訊息就消失了,相對的閱讀者在相關訊息缺少下,就無法理解表達者傳

遞的完整訊息,甚至曲解傳達者的意思。因此,在書面語上,必須補充這些

非文字媒介所傳遞的訊息,才算是從口語轉譯成書面語的完整轉換。在這轉

換過程中,兒童必須覺知這個現象的存在,以及表徵這些非文字訊息所需的

書面語句。除此之外,對話中主語、連接詞的省略現象,在口語中是正常的

現象,也是語言習慣的問題,有時說了反而使語言生硬板滯。可是書面語中

缺少這些詞語,句子的意義就不完整,因此需要適當的填補作業。相對的,

口語中某些重複的語句、詞彙是需要的,但在書面語裡反而冗餘現象,必須

剔除。實際的例子中如:「所有……都是,一切……都是,每一……都是」

的句子,常常省略「所有、一切、每一」而直接說「……都是……」。凡此

種種省略和補充的現象,在口語與書面語裡,有不同的處理手段,處理的情

形有各有不同,因此,兒童學習句子時,這些都是必須處理的過程。

もも在對話情境中,疑問句與答句的使用頻率是相當高的,而且答句的語義

系統也是對應於疑問句的各種類型,因此,兒童學習句子時,答句與問句應

放在一起進行,並且覺知其在口語與書面語中,兩者不同的認知處理過程。

問句和答句是在溝通的情境中發生,問、答之間的句子是相互影響的,一個

疑問句之所以成立,就在於他有疑問點,它是問話人求取訊息的標誌,也是

疑問句的重心所在。在溝通過程中,聽話者要回答問題,他的前提是必須理

解問話人的疑問點,而疑問點並非獨立的出現,他必伴隨者某些前提,這些

前提卻未必在疑問句中出現,所以當回答者理解疑問點時,事實上即是說雙

方在前提上,有共同的預設點。反之,對前提的預設點無交集,則聽話者無

從理解疑問點,也就不可能針對疑問點做回答了。由這裡可知,溝通中雙方

共同的預設前提是疑問點得以存在的前提,我們稱這個前提為疑點前提。此

外,溝通過程在實際場合中,亦有言外之意的可能,答句會對這個言外之意

做出反應。從這些情形來看,問答之間包含了訊息量、疑問點、疑點前提和

言外之意等四個向度,因此,兒童在學習句子時,必須考慮這些句子的變換

形式,以及某些口語句子中前提已省略,但在書面語裡必須去補足的現象。

もも就問句與答句間的處理,在實際學習活動中,必須將語境、溝通雙方角

色、問答事項等,置於一塊來學習,不能分散處理。譬如問句的情形中:「

你是誰?你是不是小明?你是小明嗎?你是小明還是小華?你是小明吧?」

五種問話的疑問程度分別由百分之百到百分之二十左右,也分別對應問話者

的理解的程度,由一無所知到,對對象有較多的瞭解。類似這樣的句子,在

學習時就不能分開獨立來做。又如答句的情形中:直接回答是根據疑問點的

訊息量,可分為等量答、增量答、減量答、含糊答、待啟答。如問:「阿明

是你的什麼人?」答:「弟弟」提供給疑問點的訊息量,同疑問點的要求量

完全對等是等量答。如問:「班上派誰出去比賽?」答:「當然是王小明了

,他的耐力最好。」答句的訊息量,超出問句對訊息量的要求是增量答。如

問:「媽媽什麼時候回來?」答:「他馬上就回來。」是減量答。如問:「

你會去台北嗎?」答:「可能會去。」是含糊答。如問:「你又怎麼啦?」

答:「快快,快拿藥來,擦好了再說給你聽。」是待啟答。類似這些問答形

式,也是要將情境放在一塊,甚至說明回答的方式,這樣,對於孩子學習句

子時,才有真正的幫助。

(四)、訊息量及訊息焦點、背景的處理

もも1.已知訊息與未知訊息的配置

もも2.訊息焦點的轉換

もも3.感知覺的擴大和深化

もも4.籠統和概括

もも溝通的目的在傳遞或交換訊息,因此,每一個話語事實上就是一個訊息

片段,每一個訊息片段的內部或多個訊息片段之間,都可以區分出已知訊息

(known information)或稱舊訊息,和未知訊息(unknown

information)或稱

新訊息。已知訊息是指說話人相信他所傳遞的訊息是聽話人已經知道的,而

未知訊息則指說話人認定他所傳遞的訊息是聽話人所未知的。在話語中,訊

息的排列是線性結構,因此有前後的順序,換成用詞語排列的說法,就是詞

序的現象。什麼樣的訊息在前?什麼樣的訊息在後?這是依據說話者的意圖

來決定的。然而,說話者的意圖又受到語言一般性的規則限制,不是使用者

個人可以隨意創新的。通常來說,在溝通過程中,已知訊息放在未知訊息的

前面,是一般常用的方式,這種常用的方式反映在語句上,就是所謂的常式

句。假若表達者有特別的用意或其他的意思,就會違反這種通則,相對於語

句來說就是變式句。譬如:「今天我感冒了,不去上學。」和「今天我不去

上學,因為感冒了。」兩句話雖然傳遞的訊息量是相等的,但是焦點不同,

強調的地方也各有不同。其他如:「這首詩是李白寫的。」和「李白寫了這

首詩。」兩句話也和上面的例子相同。句子中詞序位置的不同,就演變成不

同的句子,因此,兒童在學習句子時,不能只是單純的在做句式變化的形式

練習,而是要把訊息焦點移動的現象,一起讓孩子知覺到兩者的關係。

もも句子的表達,一方面如上所述,是訊息焦點的問題,還有一方面則是訊

息量的問題。訊息量的問題是傳遞訊息者他的意圖和感知覺的問題,也就是

說,傳遞者要傳遞概括的訊息,還是傳遞精確的訊息?概括的訊息量很大,

但概念就籠統了,相對的使用的句子簡約度就高。相反的,精確的訊息訊息

量相對的較少,可是概念卻很清楚,相對的就需要更多的詞彙來描述。在兒

童練習句子的活動中,我們常會看到句子的擴展或縮短的作業活動,在這一

項活動中,一般也是傾向於形式的練習,而未考慮到與感知覺配合的問題。

譬如:「這是花。」「這是一朵花。」「這是一朵玫瑰花。」「這是一朵紅

色的玫瑰花。」「這是一朵漂亮的紅色玫瑰花。」「這是一朵我最喜歡的漂

亮的紅玫瑰花。」這六個句子,從前往後是句子的擴展,由後往前是句子的

縮短。這種擴展或縮短,都牽涉到知覺的因素,而不只是句子形式的長短問

題。傳統的練習方式著重擴展或縮小的形式,而未將感知覺的因素一起放入

考慮。由花到一朵花到一朵玫瑰花,不單只是形式的問題,還牽涉到傳遞的

訊息量,以及傳遞者想要傳遞的概念、意圖。因此,句子的練習應該考慮到

,兒童認知與學習時多方因素的共時性,一起將這些因素放入到練習的情境

中,這樣對孩子學習句子才會有更大的幫助。

二、精進語義上的清晰度、連貫性及語用的得體性的層面。

もも精進語義上的清晰度、連貫性及語用的得體性的層面上,包括:同構的

擴展和縮減、結構和關係的轉換、結構群和關係群的組織方式等。詳細的內

容說明如下:

(一)、同構的擴展和縮減

もも字、詞、句、段、篇章,是語言的材料,就語法組織的觀點而言,篇章

由段落組成,段落由句子組成,句子由詞彙組成,詞彙由詞素(字)組成。從

這個層級的組織來看,句子剛好位於中間的地位,下承詞、字,上啟段落、

篇章。從語法、語義、語用和意義完整性的觀點來看,句子可以說是一個最

小的意義單位,因此,把句子認定為語言組織的骨幹是可以被接受的。再從

漢語詞序(word order)的組織和意義的組織的觀點來看,詞、句、段、篇章

具有同構的現象,換言之,分析詞、句、段、篇章的語法和語義的手段,可

以使用同一個方法。譬如構詞現象中的主謂結構,在句、段、篇章中也同樣

有這種關係,篇章中的總分結構,在段、句、詞中也同樣有這種關係。這些

同構現象形成的原因,如果從漢族的思維角度來看,句子無疑的扮演著重要

的角色,句子組織的語法規則,制約了詞、段、篇章的結構規則。因此,深

入探討句子教學的問題,可以提供詞、段、篇章的教學參考。

もも同構關係在四字格短語和句子中,我們很容易就找到一些相同的語型。

從同構的觀點來看,某些四字格的語型就是同構型句子的減縮,而某些句子

的句式也就是同構型四字格語型的擴展。譬如:四字格裡的「邊看邊玩」的

「邊……邊」語型,與「他一邊看風景,一邊高興的玩著。」的句子,就是

同構現象,也可以說「他一邊看風景,一邊高興的玩著。」是「邊看邊玩」

擴展出的句子。又如「你要是愛做,就好好的做一做,要是不愛做,就別埋

怨不停。」的句子,和「愛做不做」的四字格語型,也是同上相同的例子。

もも在單句和複句中,會出現隱含關係與顯明關係的互換現象。所謂隱含關

係與顯明關係的互換,是指同樣意思的句子,有些關聯詞省略,表面上看不

出有關係,但實質上,有關聯詞和沒有關聯詞的句子,卻仍有同一的關係存

在。在句子中由於把某些關聯詞如:假設、條件、因果等關係緊縮在一起,

造成語音沒有停頓,從原是複句的結構句子,變成單句的形式。然而形式的

轉變,語義上卻仍屬相同,譬如:「他緊張的越說越快。」緊縮和「他說話

時心理很緊張,說話的速度也隨著心跳的速度變得快起來。」兩個句子中,

前者的單句就隱含著承接的關係但為了配合說話者說話時的情況,以單句的

方式匹配描繪情境,所以採用短促的句子。這種同樣關係形式的句子,把原

先顯明的關係變成隱含的關係,不但沒有失去承接的關係,反而使得表現的

意義和形式更加密合。

もも上述的同構現象,是在語言不同結構單位上,所進行的擴展和縮減情形

,在孩子生活言語活動中經常出現,尤其減縮句的簡潔明快,更是一種很精

鍊的表達方式,也常在在口語中出現。因此,兒童在學習句子或練習句子時

,這些都是可以靈活運用的材料。再則,利用同構語型的互換或擴展縮減,

不單是只為了句子的練習活動,更可提昇孩子的思維能力。

(二)、結構和關係的轉換

もも前述中論及單句多呈隱含關係,而複句卻呈現較明顯的顯明關係,因此

,結構和關係的轉換練習,利用複句做為材料是最為適當的。複句的結構形

式,轉換成關係形式,一方面可以維持闡述分句間關係的說明功能,一方面

也可以避開和孩子討論結構關係時,又回到語法層次的問題上。這種教學策

略的運用,不單只是轉換討論的對象,也可以說是從協助孩子發展思維能力

的觀點上著手。例如:聯合複句中的並列複句:表示各分句間所表示的意思

、事件或動作是並列平行關係,有的分句分別說明描述幾種情況,有的分句

表示相對相反或同時發生的幾種情況。簡化的符號表示法,可以用(A,B,C

)這樣的方式來表達。連貫複句:表示分句間表示事件或動作連續發生。簡

化的符號表示法,可以用(A→B→C) 這樣的方式來表達。遞進複句:表示後

一分句表示的意思,較前一分句的意思更進一層。或前一分句從否定或反面

來說,後一分句則從肯定的方面把意思向前推進一步。簡化的符號表示法,

可以用(不但A,而且B)這樣的方式來表達。選擇複句:表示分句所說的事情

不能同時並存,而是要從中選擇一項。簡化的符號表示法,可以用(不是A,

就是B) (或A,或B,或C)這樣的方式來表達。又如偏正複句中的轉折複句:

表示重轉的,前後兩個分句在意義上有明顯的對立,轉折程度大,兩分句間

有相互呼應的關聯詞語。表示輕轉的,前後兩個分句對立的關係不顯著,轉

折程度輕,兩分句間沒有轉折的關聯詞語。簡化的符號表示法,可以用 (雖

然A,但是B) 這樣的方式來表達。假設複句:表示一個分句提出假設,另一

個分句說明在這種假設情況下產生的結果。或一個分句提出假設並先承認這

種假設,另一個分句卻從不同的角度,或不同的方向做出結論。簡化的符號

表示法,可以用 (如果A,就B) (即使A,也B)這樣的方式來表達。條件複句

:表示有條件的,一個分句提出一個條件,另一個分句說明在這種條件下產

生的結果。表示無條件的一個分句先排除一切條件,另一個分句說明在任何

條件下都會產生相同的結果。簡化的符號表示法,可以用(只有A,才B)

(不

管A,也B) 這樣的方式來表達。因果複句:表示說明因果的,一個分句說明

原因,另一個分句表示結果。表示推斷因果的,一個分句說明理由,另一個

分句表示論斷。簡化的符號表示法,可以用 (因為A,所以B) (既然A,就B)

這樣的方式來表達。目的複句:表示一個分句表示手段或措施,另一個分句

表示目的。或一個分句表示手段或措施,另一個分句表示目的。簡化的符號

表示法,可以用(為了A,B)(A,以便B)這樣的方式來表達。

もも上述這些複句所闡述的關係形式,以及使用的關聯詞,可以以對映的方

式列出來。例如:並列關係中的關聯詞有:有的……有的、一方面……一方

面、有時候……有時候、那麼……那麼、既然……又、一邊……一邊、也、

又、還、同時。選擇關係中的關聯詞有:是……還是、或者……或者、不是

……就是、要麼……要麼、與其……不如、寧可……也(決)不。轉折關係中

的關聯詞有:可是、但是、雖然……可是、雖然……但是、儘管……還、雖

然(雖是、雖說、儘管、固然)……但是(但、可是、然而、卻) 、卻、不過

、然而、只是。因果關係中的關聯詞有:因此、因為……所以、既然……就

、因為(由於)……所以(因此、因而)、之所以……是因為、既然(既)……就

(便、則、那麼)。條件關係中的關聯詞有:只要……就、只有……才、凡是

……都、不管……總、只有……才、除非……才、只要……就、無論 (不論

、不管、任憑)……都(也、還) 。遞進關係中的關聯詞有:不但……還、不

僅……還、除了……還有、不但……而且、不但 (不僅、不光)……而且(並

且)、不但……還(也、又、更)、何況、而且、況且、尤其、甚至。 假設關

係中的關聯詞有:如果……就、要是……就、即使……也、哪怕……也、如

果(假使、假如、要是、倘若、要是)……那麼(就) 、即使(就算、就是、哪

怕、縱使)……也(仍然、還是) 。取捨關係中的關聯詞有:寧可……也不、

與其……不如。

もも綜合來看,結構和關係的轉換運思,不單只是用在句子的練習上,事實

上包括了整合性、系統性的思維在內。換句話說,我們利用複句當做練習的

題材,一方面過渡到語段和篇章結構組織的認知,一方面也讓孩子知覺到學

習是一個整體的概念。熟練的運用組織特性的能力,可以類化到其他的作業

活動中,幫助完成概念表達上的完整、清晰、連貫,促進更有效的溝通或更

有效的學習。

(三)、結構群和關係群的組織方式

もも上述論及結構和關係的互轉的練習方式,從某個角度來說,是一種縱貫

式的設計或構思,然而這並不排除水平式的設計和構思活動。水平式的設計

和構思活動,所設計出來的形式,在教學策略上或練習上,可以以一組為中

心句,以增添、擴展其他關聯詞的方式,構成一個句型組塊。換言之,就是

以句族類似的方式來處理。例如:假設句中的「假如」,可以和「假如……

就」、「假如……便」、「假如……則」、「假如……那麼」、「假如……

的話」形成一個句族形式。又如:「連」可以和「連……也」、「連……都

」、「連……還」、「連……也……何況」、「連……都……何況」形成一

個句族形式。再如「有……也」可以和「有……還有」、「有……不過」、

「有……卻」、「有……又」形成一個句族。或是和「有……已經」 (轉折

句)、「有……要」(假設句)、「有……別」(假設句)、「有……就」(條件

句)、「有……才」 (因果句)、「有……不」(讓步句)形成一個句族來練習

。

もも實際的例子如:以「你唱歌」「我唱歌」兩個事件,透過不同的關聯詞

銜接在一起時,就有不同的關係發生。依此產生的句子和關係如下:「你唱

歌,我也唱歌。」、「不是你唱歌,而是我唱歌。」是並列關係的句子。「

你唱歌,還是我唱歌。」、「不是你唱歌,就是我唱歌。」、「與其你唱歌

,不如我唱歌。」是選擇關係的句子。「只要你唱歌,就我唱歌。」、「只

有你唱歌,我才唱歌。」是條件關係的句子。「因為你唱歌,我才唱歌。」

、「既然你唱歌,我也唱歌。」是因果關係的句子。「要是你唱歌,我就唱

歌。」是假設關係的句子。「不單你唱歌,我也唱歌。」是遞進關係的句子

。「你唱歌,省得我唱歌。」是目的關係的句子。上述的例子,不單是呈現

以句族為單位練習句子的方式,也可讓兒童意識到有關聯詞和沒有關聯詞,

對句子意義的影響,以及插入不同關聯詞所產生的意義差別性。

もも綜合而言,句子練習的方式以組塊方式呈現現,可以以學習者熟悉的情

境為條件,或增添其他條件方式,擴展認識句子的結構和變化。在這個過程

中,學生無法學習的句子,可以做為兒童語言經驗的的材料,而不必一定要

熟練。學生透過這種句族類似的方式,就可更有利的去進行比較,瞭解如加

添一關聯詞或刪減一關聯詞,句子意義上的改變情形,或在不同語境中,選

擇最貼近表達意義、意圖的句子。

三、提昇語句的修辭效果和個人使用語言的風格的層面。

もも提昇語句的修辭效果,和個人使用語言的風格的層面上,包括:句式的

選擇、修辭的表達功能、語言風格的建立等。詳細的內容說明如下:

(一)、句式的選擇

もも1.長句和短句

もも2.整句和散句

もも3.肯定句與否定句

もも4.主動句與被動句

もも在言語運用中,隨著溝通情境的因素或條件,一個內容可以有好幾種的

表達方式,不同的表達方式,也就形成了不同的句子。但在特殊的情境中,

則只有一種句式,最能把意思表達的貼切、準確。這個最適切的原則,在說

話或寫文章的過程中都會出現。適切的表達一方面是為了清楚傳遞訊息,一

方面也是為了求得修辭上的效果。修辭效果最理想的句子,常要根據不同語

境上的具體需要,去精心選擇句式,這種選擇過程是語句能力進一步的精鍊

,然而兒童要擁有這個選擇能力之前,就必須先要有相關類群的句子概念,

才能進行選擇的活動,進而才可達到精鍊的效果。

所謂相關類群的句子概念,就是熟知不同的句式,並能區分句式間表達

效果的差異關係。譬如長句中修飾的成分多、結構複雜,表意的程度嚴密、

周詳、細膩、抒情深沈、節奏較緩等,對於需要周詳闡述事理或抒發細膩情

感的表達,就會經常使用到。整句的結構相近、形式勻稱,表現出節奏和諧

,經常在詩歌、文藝性散文中出現。

(二)、修辭的表達功能

もも1.形象

もも2.強調

もも3.貫通

もも4.含蓄

もも5.幽默

もも6.深化

もも修辭的辭格有多種,這麼多的修辭手法,基本上都是為了使表達的功能

更為適切語境,更能傳遞寫作者的意圖,使得表達的效果更加強大。然而近

百種修辭格名稱,要兒童去學就已經是一個承重的負擔,更何況學到這些修

辭手法,因此,將這麼多的修辭格進行歸類是有必要的。將修辭格歸類,又

不失傳遞修辭的概念,以及句子的修辭表現,這就要考慮修辭與認知心理上

的關係。李濟中、姚錫遠的做法,將修辭格歸為形象、強調、貫通、含蓄、

幽默、深化等六類,可以值得我們來參考。

もも形象、強調、貫通、含蓄、幽默、深化六類的表達功能,依心理反應和

認知水準來看,其間有深淺的階層性,也有使用機會的高低性。形象、強調

兩類別,算是比較接近兒童認知階段的表達方式,且使用的機會也高。相對

的幽默、深化兩類別層次和難度就較高。表達形象的修辭手段,是將難以直

接描繪或理解的意象,變成能直接感知的形象。其中包括比喻、比擬、摹狀

、襯托和示現常用的修辭方式,這些方式對兒童來說迫切性較高,使用的機

會也大。因此,教學上可以優先考慮這依類型的句子,進行練習活動。其次

是強調的修辭手段,把突出的重點彰顯出來,讓人留下深刻的印象。其中包

括誇張、錯綜、設問、反問、對比等修辭方式,這些方式要等到學習者達到

一定的認知能力,才能較熟練的去使用。教學上可以適度引入這些類型的句

子,替學生準備邁向更高階的修辭能力。其他的類別層次和難度稍高,但仍

可採隨文出現的方式相應處理。

もも在小學課文或讓兒童做句子練習的活動,通常使用較高的修辭句式包括

比喻句、比擬句、排比句、設問句等,這種句子的修辭練習,著重從修辭格

的角度出發,卻鮮少從修辭的表達功能來著眼。從訓練兒童句子的修辭現象

,和句子的修辭效果來看,應先著重在形象、強調、貫通、含蓄、幽默、深

化等功能上,然後再用不同的修辭格,來表現句子。這樣做才能讓孩子覺知

到,句子為何要做修飾?運用不同的修辭方式後,前後兩種句子在表達上的

效果,產生了怎樣的差異?以及在不同的語境、上下文中,如何調整修辭的

方法?有了這樣的過程,練習修辭性的句子,才能幫助兒童學得修辭的概念

,並適切的使用修辭方法。

(三)、語言風格的建立

もも使用語言進行表達,就涉及有關語言和文字的寫作,依寫作的目的又可

區分兩類:一類是基於現實生活的需要,屬工具性的,寫作的目的是為了達

成溝通的必要性。另一類是有關文學作品的寫作,是基於創作的表達,屬欣

賞性的,寫作的目的是為了達成藝術上某種的表現。這兩者的性質雖有不同

,但都涉及個人表達的風格,而風格的表現又受到個人語文知識和修辭素養

的影響。修辭不單只是文藝性的表現,舉凡議論、說明、描寫都涉及修辭,

如何使表達的意思妥切、適當,並表現個人的風格,這在句子的教學活動或

練習活動中,都可適度的讓孩子覺知到,並利用語境的環境來引導孩子發展

。

結論

もも句子,從語法的角度來看,是居於語言結構的中間位置,具有上啟段落

、篇章,下承語詞、詞素的聯絡功能。再從漢語結構關係的同構現象來看,

句子結構的特性,亦能推廣類化到其他的語言單位上。句子,從語義的角度

來看,是表達意義的完整單位,而意義是呈現概念與概念間的關係,概念又

是思維的單位,因此,句子和思維、邏輯有關。句義的提取、運用、記憶涉

及認知過程,因此句子的學習又和認知有關。句子,從語用的角度來看,是

傳達訊息、進行溝通主要的媒介,溝通涉及發話人和收聽人以及溝通中的語

境,因此,句子的修辭方式,句子的選用、運用,以及訊息焦點、訊息量,

又影響了溝通的效果。從這些觀點來看,兒童學習句子時牽涉到許多環繞在

他身邊相關的事物。因此,進行句子教學時,所要考慮的因素也非常複雜。

如何將這些因素間的關係釐清,如何去規畫兒童學習句子的情境,以及如何

協助孩子進行有效的表達,乃是本研究所要探討的主題。

もも基於上述的問題,本研究從認知的觀點和語境的角度,採歷程分析的方

法。以正向建設性的角度,從學生預期達成的目標來考量教學策略的問題,

分析兒童句子生成的歷程、認知與思維的關係。以負向預防性的角度,分析

兒童使用句子錯誤的現象。依此探討國小兒童進入學校後學習句子時,所需

經過的一些轉換過程,以及這些轉換過程在學習層次上的關係。其目的在釐

定層次間的劃分方式、不同層次中所應著重的認知學習內容、以及層次間的

發展順序,其結果如下:

もも從兒童習得和學得語言的語境關係,以及從兒童語言認知發展的觀點來

看,兒童在小學階段學習句子的歷程,可以劃分成三個主要的層面:第一個

層面由口語的「專家」,過渡到書面語的「生手」,發展到到書面語的「專

家」,其中又可區分成四個轉換,分別是:符碼的轉換、對話形式的轉換、

訊息的填補和省略、訊息量及訊息焦點與背景的處理等。第二個層面是精進

語義上的清晰度、連貫性及語用的得體性的層面上,其中包括:同構的擴展

和縮減、結構和關係的轉換、結構群和關係群的組織方式等。第三個層面是

提昇語句的修辭效果,和個人使用語言的風格的層面上,其中包括:句式的

選擇、修辭的表達功能、語言風格的建立等。三個層面各有不同子層面,而

每個子層面下,又可在分成幾個小項。由此而構成句子學習的結構與層次,

這三個層面間也具有關連性,彼此間具有順序性。第一個層面是攀升第二個

層面的踏腳石,第二個層面是攀升第三個層面的踏腳石。層次的階段性雖具

有先後的連接性,但層次與層次間並無時區分隔性,換句話說,層次間的階

段性並不是用年段來標定的,而是從學習者學習的成熟度來劃分。

もも國小兒童學習句子時,會面臨個體的認知發展,認知上與符號學上的語

義、語用、語法三個層面,以及語境上的語言知識、語言技能、相關背景知

識,和課堂所要求的作業活動等問題。上述劃分的層次及層次內容,就是希

望能從這些複雜的關係中,以認知和語境觀點,找出一個可供教學者、教材

設計者,進行句子教學及教學設計時的參考方案。

參考文獻

1.丁樹聲 (1961) 現代漢語語法講話。上海,商務印書館。

2人民教育出版社中學語文室 (1990) 中學教學語法系統提要(試用)。載於

張壽康主編:教學語法答問附錄。北京,北京師範大學出版社。

3.王力 (1985) 中國現代語法。上海,商務印書館。

4.王玉川 (1977) 國語三百個句型這本書的用法。台北,國語日報附設出版

部。

5.王芳智 (1990) 漢語口語學。山西,山西教育出版社。

6.田小琳 (1990) 語法和教學語法。香港,香港文化教育出版社。

7.史有為 (1987) 句型的要素、變體和價值。載於語文出版社句型和動詞。

北京,語文出版社。

8.呂叔湘主編 (1980) 現代漢語八百詞。上海,商務印書館。

9.呂文華 (1994) 對外漢語教學語法探索。北京,語文出版社。

10.汪昌松、周劍、熊清元 (1990)語文基礎知識圖示。湖北,華中師範大

學出版社。

11.李如龍 (1994) 口語與口語訓練。載於暨南大學中文系語言學教研室編

:現代漢語教學研究與探索。廣東:暨南大學出版社,27-44頁。

12.李濟中、姚錫遠 (1997) 現代漢語專題。北京:中國社會出版社。

第十一講。

13.李濟中 (1996) 漢語語法修辭。北京:中國和平出版社。第八節。

14.胡壯麟 (1994) 語篇的銜接與連貫。上海:上海外語教育出版社。

15.胡裕樹主編 (1984) 現代漢語。上海:上海教育出版社。

16.范曉 (1996) 三個平面的語法觀。北京:北京語言學院。

17.馬建忠 (1983) 馬氏文通。上海:商務印書館。

18.高名凱 (1986) 漢語語法論。上海:商務印書館。

19.亞里斯多德著 羅念生譯 (1991) 修辭學。北京:三聯書店。

20.陳海洋主編 (1991) 中國語言學大辭典。江西:江西教育出版社。

21.陳望道 (1998) 修辭學發凡。上海:上海教育出版社。

22.莊文中、奚博先 (1990) 句子。載於張壽康主編:教學語法答問第五講

。北京,北京師範大學出版社。

23.崔承一 (1988) 現代漢語句型。陝西:延邊大學出版社。

24.曹逢甫 (1995) 主題在漢語中的功能研究:邁向語段分析的第一步。北

京:語文出版社。

25.彭聃齡 (1994) 口語、書面語(閱讀)及漢字學習研究。載於世界漢語教

學編輯部主編:語言學習理論研究。北京:北京語言學院出版社。

26.黃柏榮、廖序東主編 (1991) 現代漢語。北京:高等教育出版社。

27.黃宣範 (1992) 修辭學。台北:三民出版社。

28.張志公 (1953) 漢語語法常識。北京:中國青年出版社。

29.張席珍 (1991) 國小國語句型教學探討。國教月刊,37卷第5、6期,7-11頁。

30.張煉強 (1995) 修辭學。北京:首都師範大學出版社。

31.楊啟光 (1994) 中國人的句子觀、思維方式和心裡特點及其對漢語句法

的影響。載於現代漢語教學研究與探索,177-197頁。

32.魯川 (1995) 現代漢語的語義網絡。中國語言學報,第六期,1-17頁。

33.廖定文 (1987) 現代漢語語法入門。貴州:貴州人民出版社。

34.趙淑華、劉社會、胡翔等 (1995) 北京語言學院現代漢語精讀教材主課

文句型統計報告。語言教學與研究,第二期 11-26頁。

35.趙淑華 (1992) 談八十年代與九十年代句型研究。載自八十年代與九十

年代中國現代漢語語法研究。北京:北京語言學院出版社。

36.黎錦熙 (1955) 新著國語文法。上海:商務印書館。

37.駱小所 (1994) 現代修辭學。雲南:雲南人民出版社。

38.Clark,H.H. and E.Clark (1977) Psychology

and Language.Harcourt

Brace Jovanovich.Chapter 6.

39.Engelkamp, J. 著 陳國鵬譯 (1983) 心理語言學。上海,上海譯文出版社。

40.W.F.麥基 (1990) 語言教學分析。北京,北京語言學院出版社。